Der mittelalterliche Ort Hagini

Der Ort Hagini wird im Jahr 850 erstmals in einer Urkunde erwähnt. In dieser Urkunde vermacht der Adlige Gozmar von Affoldern seine Güter zu „Hagene“ und an anderen Orten im Falle seines Todes dem Kloster Fulda.

Ein ähnliches Dokument zur Existenz Haginis findet sich in den Urkunden des Klosters Hersfeld. Dort vermacht der Adlige Kunimund 1107 seinen Besitz in „Hegenehe“ dem Kloster.

Aber wo lag Hagini?

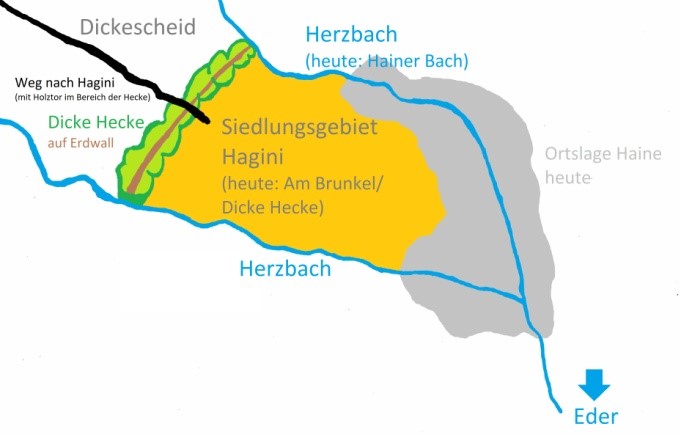

Hier hilft die genaue Betrachtung des Namens weiter: „Hag“ ist die germanische Bezeichnung für eine Hecke und „ehe“ oder „ene“ weist auf Wasser oder Sumpf hin. Hagini bedeutet also in etwa „Heckensumpf“. Wenn man sich mit dieser Bezeichnung im Hinterkopf die Gegend von Haine betrachtet fällt ein Bereich besonders ins Auge. Die leichte Anhöhe „Auf dem Brunkel“.

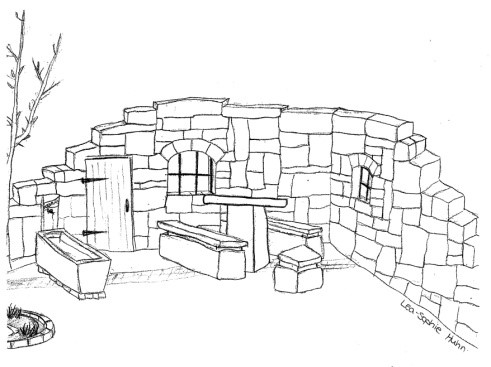

Dieses nahezu dreieckige Gebiet wurde damals von zwei Seiten (herzförmig) vom Herzbach umschlossen. Die dritte, offene Seite dieser Anhöhe wurde von den ersten Siedlern mit der immer noch so genannten „dicken Hecke“ verschlossen, indem man eine Hecke auf einen Erdwall pflanzte, was man noch heute im Gelände erkennen kann. Damit war dieser Siedlungsort Hagini von allen Seiten vor einem Angriff berittener Krieger geschützt, ein wesentlicher Vorteil in einer Zeit wechselnder Machtverhältnisse und häufiger Konflikte

Trotz seiner geschützten Lage verschwindet Hagini im 14. Jahrhundert von der Bildfläche, seine Bewohner verlassen den Ort, der nun als Wüstung bezeichnet wird, die Äcker und Wiesen werden von den Bauern der Nachbarorte übernommen. Auch hierzu haben wir keine genaueren Aufzeichnungen, es lässt sich aber vermuten, dass viele Einwohner Haginis beim Auftreten der Pest ab 1350 umgekommen sind. Hinzu kommt ein Adelskonflikt, der sogenannte „Sternerkrieg“ (um 1370), der neben dem Nachbarort Bennighausen vermutlich auch Hagini zerstört zurückließ.

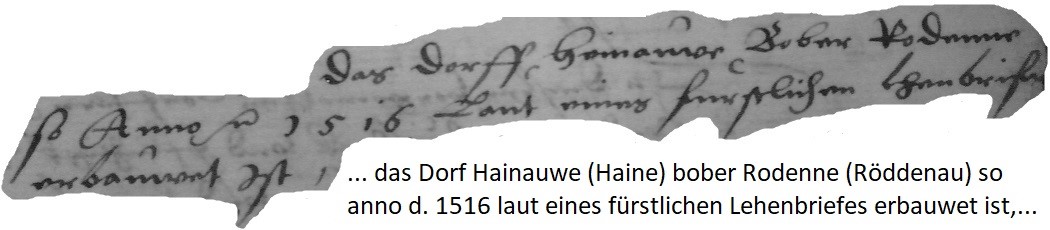

Wiederbesiedlung 1516 – Die Geschichte Haines

Fast 200 Jahre später wird der Amtmann von Wolkersdorf, Vertreter des Landgrafen von Hessen, auf die Wüstung Hagini, die jetzt „Heyne“ oder „Hainau“ genannt wird, aufmerksam. Das ist nicht schwer, er kann den Platz auf der anderen Talseite sehen, wenn er im Schloss Wolkersdorf (bei Bottendorf) aus dem Fenster schaut. Er schlägt also der Ländgräfin, Anna von Mecklenburg, vor den Ort mit Siedlern aus den Nachbardörfern neu zu besiedeln, was 1516 auch geschieht.

Der Bericht darüber stammt von 1570/71 und nennt auch die Namen von 28 Männern (Hausvorständen) als Hausbesitzer. Das bedeutet, Haine hätte in dieser Zeit schon ca. 120 Einwohner gehabt. Und der Ort wächst in der Folge auf Kosten der Nachbarorte weiter. Das führt selbstverständlich zu Konflikten mit den angrenzenden Orten Röddenau, Birkenbringhausen und Rennertehausen, die zu Gunsten Haines Teile ihrer Gemarkung verlieren. Die zahlreichen Streitereien lassen sich in Briefen an den Landesherren bis heute gut verfolgen und führen zu mehreren kuriosen Vorfällen, wie Ernte- und Viehdiebstählen und handgreiflichen Auseinandersetzungen.

Eine einschneidende Veränderung für Haine bringt der Bruderzwist des hessischen Herrscherhauses im 16/17. Jahrhundert und die daraus resultierende Grenzziehung zwischen Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt von 1650. Die Grenze verläuft direkt am Ortsrand Haines und schränkt die Verbindungen zum Nachbarort Rennertehausen und dem oberen Edertal für 200 Jahre ein. Aber auch dies bremst das weitere Wachstum des Ortes nur geringfügig.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hat der Ort eine Einwohnerzahl erreicht, die den Bau einer Kirche in der Ortsmitte (1703-1705) und die Einrichtung einer Schule (1716) ermöglicht.

19. Jahrhundert – Der Aufbruch

Im 19. Jahrhundert öffnet sich für Haine das Tor zur Welt. Während bis dahin 90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren, produziert man nun daneben in Heimarbeit einfache Gebrauchswaren (Schuhnägel (Pinn), Rechen, Körbe, Haushaltsgegenstände) und verkauft diese in der Umgebung und darüber hinaus. Mit Beginn der Industrialisierung zieht es immer mehr junge Männer (als Industriearbeiter) und Frauen (als Hauspersonal) in die Städte. Auch die Auswanderung nach Amerika lockt einige junge Hainer von ihren Familien fort. Gleichzeitig entstehen in Haine Läden für Lebensmittel, Kolonialwaren und den landwirtschaftlichen Bedarf.

20. Jahrhundert – Viel neues, nicht nur gutes

Der Beginn des 20. Jahrhunderts bringt für Haine viele Neuerungen. Zunächst baut man ein neues Schulgebäude und renoviert die Kirche. Dann entsteht eine Haltestelle der Eisenbahn in Haine (1910). Wenige Jahre später ersetzt die Trinkwasserleitung aus Frankenberg die Hausbrunnen (1913). Fast zeitgleich (1914) wird ein neuer Friedhof angelegt und die „Neue Straße“ als Hauptzufahrt zum Ort gebaut. 1921 erfolgt der Anschluss an das Stromnetz und wenig später erhält der Bürgermeister das erste Telefon.

Betrachtet man die Wahlergebnisse dieser Zeit spiegelt sich die politische Entwicklung des Deutschen Reiches im Mikrokosmos unseres kleinen Ortes. Den Größenwahn und die Überheblichkeit der kaisertreuen Parteien und den Hochmut und Rassismus des Nationalsozialismus bezahlt Haine mit Verlust vieler junger Männer, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg ihr Leben verlieren (1. WK: 8 Gefallene; 2. WK: 34 Gefallene und Vermisste). Vermehrt wird die Bevölkerungszahl durch Flüchtlinge und Vertriebene, von denen sich auch ein Teil dauerhaft in Haine ansiedelt. Auch die örtlichen Vereine nehmen ihre Tätigkeit nach dem Krieg wieder auf, neben dem Turn- und Sportverein Haine und dem Posaunenchor entsteht nun auch eine Freiwillige Feuerwehr. Arbeit finden immer mehr Männer in Industriebetrieben umliegender Ortschaften, weshalb die Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung verliert und in vielen Fällen nur noch im Nebenerwerb betrieben wird. Zugleich siedeln sich auch im Ort selbst kleinere Gewerbebetriebe an.

Einen starken positiven Impuls für seine Entwicklung erlebt Haine mit der Aufgabe seiner Selbständigkeit und Eingemeindung in die Großgemeinde Allendorf/Eder 1971. Durch die Finanzstärke der Gemeinde Allendorf abgesichert können einige größere Infrastrukturprojekte angegangen werden (z. B. Ausbau von Straßen, Bau eines Dorfgemeinschaftshauses/einer Friedhofshalle, Ausweisung und Erschließung eines Neubaugebietes). Die Gründung des Dorfverschönerungsvereins in 1978 und mehrere Teilnahmen am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ sorgen für eine Aufwertung des Ortsbildes und eine Intensivierung des kulturellen Lebens im Ort. 1988 wurde Haine der Titel „Bundesgolddorf“ zuerkannt. Die anschließende Teilnahme am Dorferneuerungsprogram (1995-1997) sorgte nochmals für einen Entwicklungsschub im Ort (Förderung privater Bauprojekte, weitreichende Erneuerung der Ortsstraßen, Erweiterung von DGH und Friedhofshalle, Einrichtung eines Heimatmuseums und eines Jugendraums). Durch die erneute Ausweisung eines Neubaugebietes ab 1994 erhielt der Ort auch wieder verstärkten Zuzug durch junge Familien.

21. Jahrhundert – Altes und Neues

Das 1150jährige Jubiläum beging Haine im Jahr 2000 mit einer Festwoche und einem stehenden Festzug mit mehreren tausend Besuchern. In den zwanzig Jahren des neuen Jahrtausends bis heute hält sich die Einwohnerzahl stetig bei ca. 570 Einwohnern, der Rückgang durch den Tod älterer Mitbürger wird durch den Zuzug junger Familien ausgeglichen. Zahlreiche ältere Häuser wurden renoviert und ehemalige landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude zu Wohnhäusern umgebaut. Entgegen dem Trend zur Urbanisierung besteht im „alten“ Ortskern kein Gebäudeleerstand.

Die Schaffung des Inselplatzes in der Ortsmitte und der Schutzhütte auf der Bleiche, sowie die Verbesserung der Telekommunikationsverbindung über Funkmast und Glasfaserkabel haben die gute Lebensqualität nochmals gesteigert.

Haine präsentiert sich heute als attraktiver und moderner Wohnort mit einem regen Vereinsleben, zudem verbinden sich hier Ruhe und Naturnähe mit einer guten Verkehrsanbindung. Es gibt also viele Gründe dafür mit großer Zuversicht in die Zukunft zu blicken…

Weitere Informationen

- Grenz- und Geschichtspfad Haine, Informationen der Gemeinde Allendorf-Eder

- Bennighausen bei Wikipedia